感動を生む

建築を。

Architecture that inspires.

Scroll

News

新着情報

2024.04.27

GW期間の学校休校に関するお知らせ

新着情報

2024.04.26

2024-25 OPEN CAMPUS

新着情報

2024.01.18

2024年度から学科名が変更になります

新着情報

2023.12.21

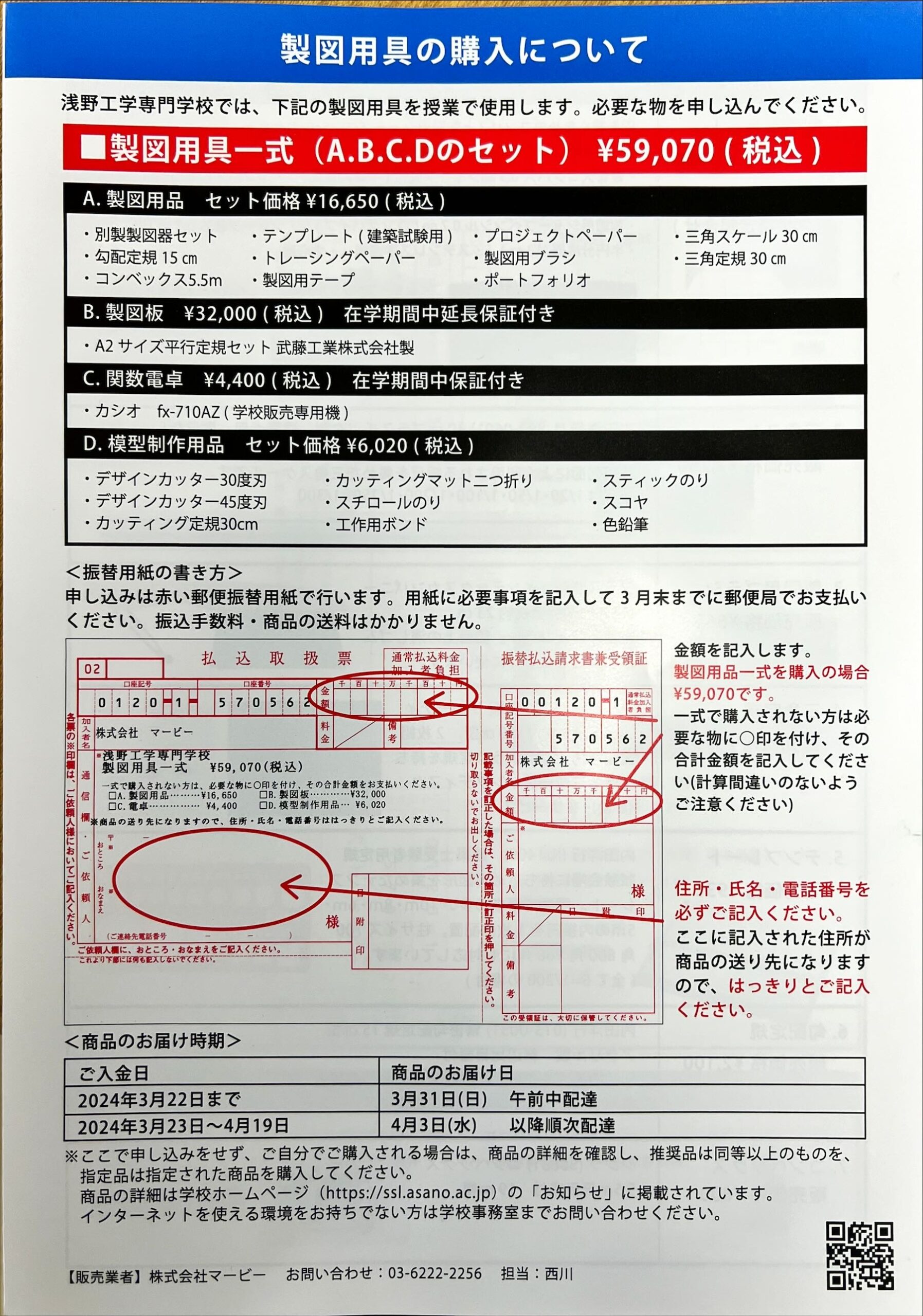

2024年度に入学される方への製図道具のご案内

Guidance

学校案内

建築家は、

人生の演出家でもある。

そこに集う人の、夢・希望・未来を彩る

Strengths

の特色

Introduction

学科紹介

学校生活

For Personal

受験生・保護者の方へ